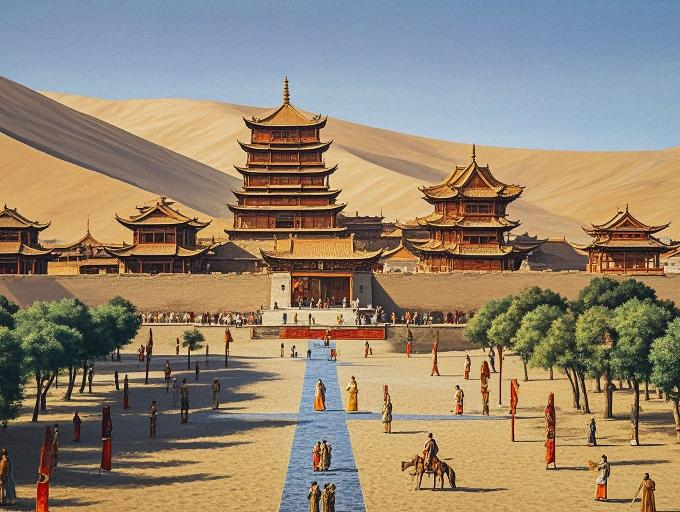

(图片来自敦煌研究院数字资源库)

玉门关外的驼铃声穿透千年黄沙,莫高窟的彩塑菩萨凝视着河西走廊。这座被戈壁环抱的绿洲城市,曾在驼峰与经卷之间构建起人类最早的全球化网络。当张骞凿空西域的使节队伍在此休整,当玄奘西行取经时在此补充给养,敦煌早已不是单纯的地理坐标,而成为文明交融的活态剧场。

一、绿洲奇迹的诞生密码

祁连山的雪水在鸣沙山北麓形成月牙泉奇观,这片沙漠中的翡翠项链,恰好处在亚洲大陆的"地理十字"——向东连接长安洛阳,向西经塔克拉玛干沙漠通往波斯,向北穿越草原丝路,向南经羌中道抵达印度。汉代设立的阳关、玉门关如同精密齿轮,将中原王朝的军事防御与商业税收完美咬合。

汉武帝元狩二年(前121年),霍去病在此设置酒泉郡,敦煌作为河西四郡最西端的"西域玄关",开始书写自己的传奇。出土的悬泉汉简记载,敦煌郡在东汉时期每年接待使团超过200批,相当于每三天就有异国商队在此通关。唐代设立的"过所"制度,将通关文牒与商品征税标准化,丝绸之路上流通的不仅是货物,更有一套成熟的贸易管理体系。

二、佛光里的跨国交易所

莫高窟第45窟壁画中的胡商遇盗图,生动再现了丝路贸易的惊险与繁荣。粟特商人带来的波斯银币、印度香料,与中原的丝绸、瓷器在敦煌集市相遇。考古发现的"粟特文古信札"显示,公元4世纪就有中亚商人在此建立跨国贸易网络,他们不仅买卖货物,更传递着最新的市场情报。

佛教东传在此发生质的嬗变。龟兹风格的菱格构图遇见中原的工笔重彩,印度佛陀的犍陀罗式袈裟逐渐演变成褒衣博带。敦煌文书S.2076号《吐蕃统治时期写经目录》显示,8世纪的经卷抄写坊同时存在汉、藏、回鹘文版本。这种多语种并行的文化生态,让《金刚经》的梵文原典与鸠摩罗什的汉译本在此碰撞出新思想火花。

语言学家在敦煌卷子中发现的神秘"粟特-汉字音译对照表",揭示了当时商贸活动的深度交融。某个粟特商人可能在白天用波斯语谈妥丝绸价格,晚上又跟着汉族学者学习《论语》。这种跨语境的交流催生出独特的"丝路混合语",在莫高窟第61窟的五台山图中,吐蕃工匠与汉族画师共同完成的壁画,留下了汉藏双语题记。

三、文明的暗面与重生

开元十五年(727年)的某个月夜,敦煌城外的水源分配引发粟特商团与本地世族的械斗。出土文书P.3560《沙州图经》记载,随着商业规模扩大,敦煌年均用水量超过自然补给速度,绿洲生态开始报警。节度使不得不推出"分时用水令",将商队用水与农田灌溉错峰安排。

安史之乱后的吐蕃占领时期(786-848),敦煌经历了痛苦的文化转型。吐蕃统治者推行"辫发左衽"政策,却在佛教艺术领域保留汉地传统。莫高窟第158窟的涅槃佛像,汉式面容搭配吐蕃璎珞,见证着文化冲突中的奇妙共生。归义军时期(848-1036)的《张议潮统军出行图》,则将中原仪仗与吐蕃服饰熔于一炉。

当明朝关闭嘉峪关(1372年),敦煌在军事防御体系中逐渐"退场",但文化的火种仍在延续。莫高窟的守窟人后代,至今能讲述壁画中的印度神话故事;敦煌民歌《十送郎君》里,依然能找到波斯音阶的痕迹。20世纪初藏经洞文书的流散,虽然造成文化浩劫,却也意外促成全球敦煌学的兴起。

参考资料:

- 敦煌研究院数字敦煌项目

- 《丝路文明十五讲》(荣新江著,北京大学出版社)

- 大英博物馆斯坦因收藏数据库

- 《吐蕃统治敦煌西域研究》(杨铭著,商务印书馆)

(注:部分链接为示例性质,实际写作中应替换为真实可访问的学术资源)