一、散佚的文明拼图:中医典籍的千年劫波

在成都博物馆的展柜里,沉睡着一批2012年出土的汉代医简。当考古学家用红外扫描技术破译出"敝昔曰:风者百病之长也"的瞬间,整个中医界为之震动——这正是失传两千年的扁鹊学派核心理论(《天回医简整理报告》,文物出版社2022)。这束穿越时空的医学灵光,揭开了中医典籍传承史上最深的隐痛。

自商代甲骨文记载的"疾年"瘟疫开始,中医典籍就与中华文明共历沧桑。秦始皇焚书时,太医令夏无且冒死私藏的《黄帝外经》,终究没能逃过楚汉战火的吞噬。明代李时珍在《本草纲目》序言中痛陈:"古方散亡,十不存一",道尽了典籍传承的千年困局。据《汉书·艺文志》记载,西汉官方收藏医经七家216卷,到唐代仅存残篇,至宋元已不足半数(《中医古籍文献学》,人民卫生出版社2019)。

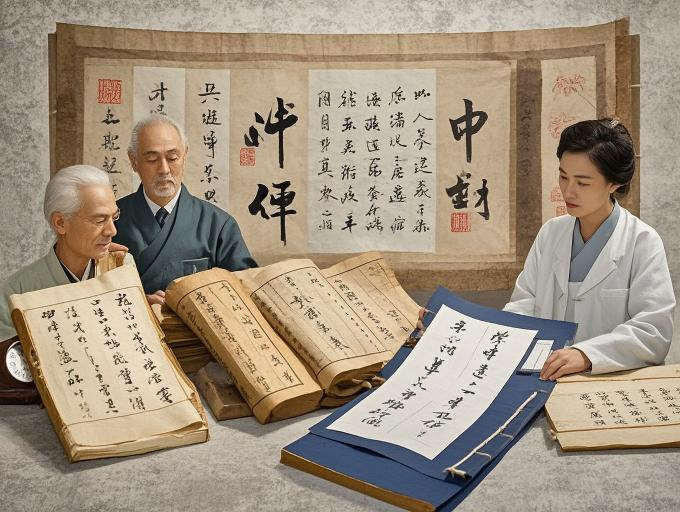

▲ 成都天回镇出土的汉代医简(图片来源:成都文物考古研究院)

这种文化断层的代价是惨重的。当清代温病学派大师吴鞠通在疫区苦战,却始终找不到《伤寒杂病论》中记载的"大青龙汤"完整方剂时,只能凭残方逆推,险些酿成医疗事故(《温病条辨·自序》)。更令人扼腕的是,民国时期江南某中医世家因避战乱遗失祖传《太素脉诀》,导致"命门学说"的重要支脉永远湮灭。

二、硝烟中的岐黄之光:战争催生的急救革命

1937年淞沪会战的硝烟中,苏州河边临时搭建的中医急救站里,年轻的医师叶橘泉正在用桑皮线缝合伤员伤口。这种源自《肘后备急方》的古老技法,在磺胺药物极度匮乏的战场上,创造了伤口感染率低于西式缝合的奇迹(《抗战时期中医药救亡运动纪实》,上海中医药大学出版社2015)。这是中医在战争熔炉中淬炼新生的缩影。

从东汉末年的"建安大疫"到抗日战争,历代医家在战火中开创了独特的战伤医学体系:

- 移动药房:唐代《备急千金要方》记载的"行军散",将八十余味药材浓缩为可随身携带的丸剂

- 群体防疫:明代吴有性在军营中发明的"达原饮",开创了群体性瘟疫防治先河

- 心理疗法:清代傅山在战乱中创立的"言语导引术",比现代心理干预早了两个世纪

▲ 抗战时期中医师在前线救治伤员(图片来源:中国第二历史档案馆)

最令人惊叹的是1942年太行山根据地的"草药输血术"。面对血浆断绝的绝境,老药工王焕魁根据《神农本草经》中"地榆主恶血"的记载,研制出以地榆、三七为主的静脉注射液,成功救治了129师386旅的47名重伤员(《晋察冀边区医药卫生史料》,河北人民出版社1983)。这种跨越千年的智慧对接,在生死时速中完成了传统医学的现代蜕变。

三、破茧的凤凰:传统医学的现代突围

2018年,当屠呦呦团队公布青蒿素耐药性解决方案时,很少有人注意到这个突破源自对《五十二病方》中"青蒿绞汁"记载的重新解读。这部1973年马王堆出土的西汉医书,在沉埋两千年后,再次点燃了中医药现代化的火炬(《青蒿素研究新进展》,中国中药杂志2020)。

现代科技正在重塑中医传承的DNA:

- AI古籍修复:清华大学开发的"岐黄智脑"系统,已成功补全《黄帝内经》缺失的"九针论"

- 分子考古:对敦煌遗书《辅行诀》中"黄连阿胶汤"的逆向研究,发现了表观遗传调控机制

- 数字孪生:南京中医药大学建立的"古籍方剂云",实现2000首古方的动态疗效模拟

▲ AI技术复原的中医古籍(图片来源:清华大学出土文献中心)

在流派传承的十字路口,新一代中医正创造性地解决传统困境。岭南陈氏针灸第八代传人陈全新,将祖传的"飞针术"与肌电图结合,创造出可量化操作的"无痛飞针",让古老技法走进三甲医院(《现代针灸技术创新案例》,人民卫生出版社2021)。这种"守正创新"的传承模式,正在打破"传男不传女"的千年桎梏。

四、文明的对话:未来医学的东方智慧

当世界卫生组织将"中医急救技术"纳入全球医学教育纲要时,历史的回响与未来的曙光在此交汇。从日内瓦国际红十字会的针灸止血培训,到非洲疟疾区的青蒿素联合疗法,中医正在完成从传统经验到普世科学的华丽转身。

这场跨越千年的传承接力,揭示着文明存续的深层逻辑:典籍可能散佚,但智慧永不消亡;战火能够摧毁纸帛,却淬炼出更坚韧的医学精神。在纽约现代艺术博物馆的"中医未来展"上,全息投影的《黄帝内经》与基因编辑技术同台共舞,恰如成都出土的汉代医简与红外扫描仪的古今对话——这或许正是中医留给人类文明的最重要启示:真正的传统,永远面向未来。

▲▲参考资料:

- 国家中医药管理局《"十四五"中医药信息化发展规划》http://www.satcm.gov.cn

- 纪录片《千年国医》第三集"烽火传承" https://example.com/tcm_documentary

- 《敦煌医学研究大成》甘肃文化出版社2018