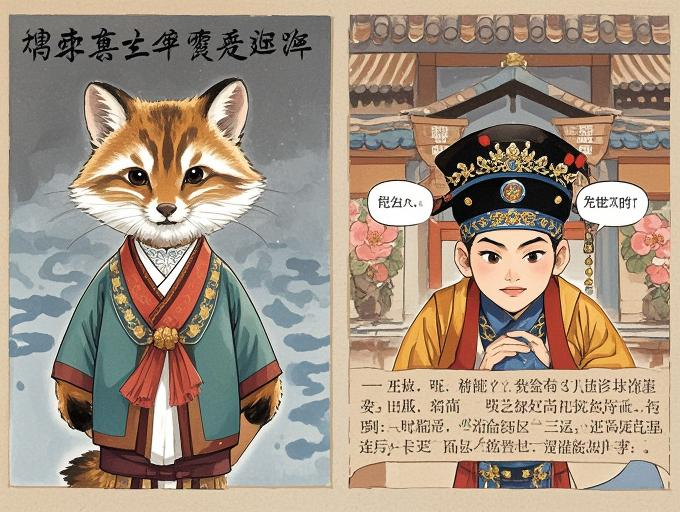

“狸猫换太子”这个故事在中国可谓是家喻户晓,它充满了传奇色彩、阴谋诡计以及复杂的人物关系。这个故事在民俗、文学、戏曲等诸多领域都有着广泛的体现,然而其背后的真实历史却与传说有着诸多差异。今天,就让我们一同走进这个扑朔迷离的故事,探寻它在各个领域的足迹以及背后隐藏的历史真相。

一、故事概述

在传说版本中,宋真宗的刘妃和李妃同时怀孕。刘妃为了争夺后位,与太监郭槐合谋,在李妃分娩时用一只剥了皮的狸猫换走了刚出生的太子。李妃因此被打入冷宫,而刘妃则顺利产下“太子”(其实是她事先安排好的假太子),并被立为皇后。被换走的太子则被宫女寇珠和太监陈琳偷偷送出宫,由八贤王抚养长大。多年后,太子偶然间得知了自己的身世,在包拯等忠臣的帮助下,最终真相大白,李妃得以昭雪,刘妃和郭槐受到了严惩。

二、宫廷制度与故事发展

- 皇位继承制度

- 在封建王朝,皇位继承通常遵循嫡长子继承制。这一制度在故事中是一个关键因素。宋真宗一直没有子嗣,这使得皇位继承人的问题变得极为敏感。刘妃和李妃同时怀孕,谁先产下皇子,这个皇子就极有可能成为太子,进而成为未来的皇帝。这就引发了刘妃的嫉妒和野心,促使她采取狸猫换太子这种极端的手段来争夺皇位继承人的位置。

- 如果严格按照制度,刘妃深知自己没有把握先产子,于是通过阴谋手段来制造自己有皇子的假象,以图获得皇位继承人的资格。

- 后宫管理制度

- 后宫之中,等级森严,皇后在后宫中拥有至高无上的权力。刘妃为了巩固自己的地位,需要产下皇子来确保自己的后位稳固。后宫管理制度中,嫔妃之间的竞争非常激烈,李妃的存在对刘妃构成了巨大的威胁。

- 后宫的管理也存在漏洞,例如刘妃能够与太监郭槐勾结,在宫廷内实施狸猫换太子这样的阴谋,说明后宫在胎儿护理、产房管理等方面存在监管不力的情况。

三、人物心理分析

- 刘妃的心理

- 刘妃是一个野心勃勃的女人。她对皇后之位乃至太后之位有着强烈的渴望。看到李妃怀孕,她心中充满了嫉妒和恐惧。嫉妒李妃可能先产下皇子,恐惧自己失去在宫廷中的地位。这种心理驱使她走向极端,策划狸猫换太子的阴谋。在阴谋实施过程中,她也有过担忧和不安,但对权力的欲望最终战胜了她的良知。

- 李妃的心理

- 李妃原本是一个善良单纯的女子。她怀着身孕,满心期待着孩子的出生。当遭受狸猫换太子的诬陷时,她感到无比的绝望和冤屈。在冷宫中,她对孩子的思念和对真相的渴望一直支撑着她。她没有反抗的能力,只能默默忍受着不白之冤,期待有一天真相能够大白。

- 皇帝的心理

- 宋真宗一直渴望有子嗣来继承皇位。当他看到刘妃产下“皇子”时,内心是喜悦的。但他对李妃的遭遇也有过怀疑,不过由于刘妃的手段和宫廷的复杂局势,他未能深入探究真相。皇帝在这个故事中处于一种被欺骗的状态,他的心理在喜悦(有了皇子)和疑惑(李妃的事情)之间摇摆。

- 太子(宋仁宗)的心理

- 在成长过程中,他不知道自己的身世。当得知真相时,他的内心充满了震惊、愤怒和对生母的愧疚。他决心要为李妃昭雪,恢复她的名誉,同时严惩那些陷害她的人。这种心理转变推动了故事的结局走向,即真相大白,正义得到伸张。

四、民俗中的流传与演变

- 民间传说的传播

- 在民间,狸猫换太子的故事通过口口相传而广泛传播。这个故事成为了人们茶余饭后的谈资,它反映了民间对于宫廷阴谋、善恶有报等观念的关注。在传播过程中,故事的细节可能会被添油加醋,以增加故事的传奇性。例如,狸猫的形象被描绘得更加恐怖,刘妃的恶行被渲染得更加恶劣,而包拯等忠臣的形象则被无限拔高。

- 与民俗文化的结合

- 这个故事与一些民俗观念相结合,如对善恶有报的信仰。民间相信,像刘妃这样作恶多端的人最终会受到惩罚,而像李妃这样的受害者终会得到昭雪。它也反映了民间对于宫廷神秘生活的好奇和想象,成为了民俗文化的一部分。

五、文学作品中的呈现

- 小说中的描写

- 在许多古典小说中,狸猫换太子的故事被详细描写。小说通过文字的描述,更加细致地刻画人物形象。例如,在描写刘妃的阴谋时,会详细描述她与郭槐的密谈、策划的步骤等,使读者更加深入地了解刘妃的阴险狡诈。

- 小说还会通过描写李妃在冷宫中的生活,如她的孤独、对孩子的思念以及对冤屈的倾诉,来引起读者的同情。在情节发展上,小说会更加注重逻辑的连贯性,为故事的发展埋下伏笔,如包拯在调查过程中的种种发现等。

- 诗歌中的表达

- 有些诗歌会以狸猫换太子为主题,表达对历史事件的感慨或者对人物的评价。诗歌的语言更加精炼,通过意象和韵律来传达情感。例如,可能会用“狸猫换子心何毒,冷宫幽禁冤难诉”这样的诗句来表达对李妃的同情和对刘妃恶行的谴责。

六、戏曲中的表现形式

- 京剧

- 在京剧中,狸猫换太子是一出经典剧目。京剧演员通过独特的唱腔、身段和表情来诠释故事中的人物。例如,饰演刘妃的演员会通过高亢的唱腔和威严的身段来表现她的狠毒和野心,而饰演李妃的演员则会用哀怨的唱腔和柔弱的姿态来表现她的冤屈。

- 京剧的舞台布景和服饰也为故事增色不少。华丽的宫廷服饰和阴森的冷宫场景,营造出了故事所需要的氛围。演员在舞台上的表演,如刘妃的阴谋得逞时的得意表情,李妃被打入冷宫时的绝望神情,都能够直观地传达给观众。

- 豫剧、越剧等地方戏曲

- 豫剧和越剧等地方戏曲也有狸猫换太子的剧目。它们在表演风格上各有特色。豫剧唱腔高亢激昂,在表现故事中的矛盾冲突时更加浓烈。越剧则唱腔柔美,侧重于人物情感的细腻表达。例如,在越剧版中,可能会更加注重李妃与太子之间的母子情感的刻画,通过委婉的唱腔和细腻的表演,让观众感受到这种血浓于水的亲情。

七、故事中的矛盾与反转

- 人物之间的利益冲突

- 刘妃和李妃之间存在着直接的利益冲突,她们都想通过产下皇子来获得更高的地位。刘妃为了自己的利益,不惜牺牲李妃的幸福和太子的权益。而郭槐与刘妃是利益共同体,他为了在宫廷中获取更多的权力和财富,与刘妃勾结。

- 包拯等忠臣与刘妃等奸佞之间也存在着利益冲突。包拯秉持正义,要为李妃昭雪,恢复皇家的尊严,而刘妃则极力阻止真相被揭露,双方展开了一场激烈的权力斗争。

- 反转情节

- 故事中的反转情节令人印象深刻。例如,太子原本以为自己是八贤王之子,当得知自己的真实身世是李妃所生时,这是一个巨大的反转。还有,包拯在调查过程中,不断发现新的线索,每一个新线索的出现都是一次反转,使得故事的情节更加跌宕起伏。

八、真实历史与传说的差异

- 历史事件真相

- 根据历史研究,宋仁宗的身世确实存在一些波折。他的生母是李氏,但并没有狸猫换太子这样离奇的情节。李氏原本是刘娥(相当于故事中的刘妃)身边的宫女,她被真宗宠幸后生下了宋仁宗。由于刘娥当时深受真宗宠爱且没有子嗣,宋仁宗出生后就被刘娥抚养。

- 刘娥对待宋仁宗的生母李氏还算不错,李氏被封为宸妃,并且在她去世后,刘娥以皇后之礼厚葬了她。这与传说中刘妃的恶行有着天壤之别。

- 历史背景下的真实关系

- 在当时的历史背景下,刘娥是一个有政治才能的女子。她在真宗去世后垂帘听政,对北宋的稳定和发展起到了一定的作用。她与宋仁宗之间虽然没有亲生母子关系,但在宋仁宗年幼时,她承担起了教育和抚养的责任。而宋仁宗在得知自己的身世后,也对刘娥的养育之恩表示感激。

九、综合分析与评价

- 文化影响

- 狸猫换太子的故事在中国文化中有着深远的影响。它成为了中国民间文化的一部分,反映了民间对于宫廷生活的想象和对善恶观念的理解。这个故事在文学、戏曲等艺术形式中的广泛传播,也丰富了中国的艺术宝库。

- 它激发了人们的正义感,让人们相信善恶终有报。在故事中,包拯等忠臣的形象代表了正义的力量,他们不畏强权,为真相而奋斗,这种精神对中国社会的价值观产生了积极的影响。

- 历史与文化的互动

- 狸猫换太子的传说虽然与真实历史存在差异,但它从侧面反映了北宋时期的宫廷文化、社会观念等。通过对这个传说的研究,我们可以更好地了解当时人们对于宫廷、权力、家庭等关系的看法。同时,真实的历史也为我们解读这个传说提供了背景和依据,两者相互补充,共同构成了我们对北宋时期历史文化的认知。

狸猫换太子这个故事,无论是在传说还是在历史研究中,都有着独特的价值。它是中国文化和历史的一个缩影,通过不同的表现形式,向人们展示了宫廷生活、人物心理、社会观念等多方面的内容。