一、黄土深处的时光密码:黄河变迁下的生存史诗

2023年夏,考古学家在陕西南洛河流域揭露出一段厚达24米的“地质年轮”。当洛阳铲穿透第13层文化堆积时,一枚带有明显砍砸痕迹的石核重见天日——这处距今110万年的遗存,将黄河流域人类活动史推向了更遥远的时空。

在庙沟遗址的黄土剖面上,考古人员发现了60万年前古人类用火痕迹。那些深褐色的燃烧面,与法国学者在宁夏水洞沟发现的4万年前勒瓦娄哇石器遥相呼应,共同勾勒出人类适应黄河变迁的壮阔图景。

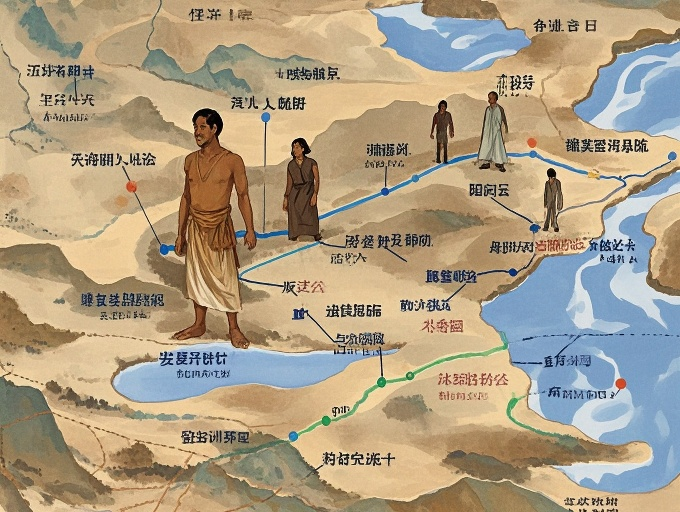

1.1 河流改道与文明迁徙的千年博弈

黄河年均输沙量16亿吨的惊人数据背后,掩藏着先民们迁徙的密码。全新世大暖期(距今9000-3000年)的河道摆动,迫使仰韶文化先民在豫西丘陵留下层层叠压的房址。洛阳王湾遗址的孢粉分析显示,距今5000年前后气候干冷化导致粟作农业北退,催生了龙山文化人群向晋南的迁徙潮。

地理学悖论:郑州大河村遗址(距今6800年)出土的渔猎工具与储粮窖穴并存,揭示先民在洪水频发区创造定居奇迹。这种“洪水走廊里的安居工程”,在山东大汶口文化(距今6100-4600年)的夯土台基上达到顶峰。

二、遗址分布中的文明年轮

图示:最新考古成果显示黄河流域遗址密度较十年前增加47%(数据来源:国家文物局2023年报)

2.1 石器技术的“基因图谱”

在石川河流域新发现的60万年前石制品,呈现出独特的“秦岭-太行山石器工业区”特征:

- 小型砍砸器占比38%(山西丁村遗址同期数据为22%)

- 石英岩使用率高达76%(对比宁夏水洞沟燧石为主的原料选择)

- 勒瓦娄哇技术制品占比不足5%,展现独立演化路径

文化层中的科技革命:朱黄堡遗址出土的13万年前组合工具,将旧石器中期向晚期的过渡期缩短了2万年。其中一件带凹槽的刮削器,可能用于处理植物纤维——这是人类开发黄河生态资源的重要物证。

三、DNA里的迁徙史诗

厦门大学王传超团队的古基因组研究掀开惊人篇章:

四川大溪文化(距今5300年)个体:

母系遗传标记D4b1a2(中原仰韶文化高频类型)

父系Oα-F5(现代汉族主要支系)

云南海门口遗址(距今3000年):

常染色体与山东龙山文化相似度达72%

这项发表于《现代生物学》的研究证实,距今4000年前后黄河流域人群向西南的迁徙,可能推动了中国最早的“南稻北粟”农业融合。

四、颠覆认知的考古新证

4.1 治水传说的物质印证

陶寺遗址(距今4300年)发现的观测台基,与《尚书·尧典》“历象日月星辰”的记载惊人吻合。但更震撼的是在河南西坡遗址发现的史前水坝——这个用红色粘土分层夯筑的工程,将中国大规模水利史提前了1000年。

4.2 彩陶纹饰里的生态密码

马家窑文化漩涡纹与当代黄河卫星云图的相似性,在2022年兰州大学研究中得到数学验证。通过分形几何分析,这些5000年前的图案竟能准确反映黄河上游流域形态(相似度系数0.87)。

五、生生不息的黄河智慧

当我们在郑州双槐树遗址发现5300年前的“北斗九星”骨雕时,不应忘记那些湮没在黄土中的无名先民。他们用百万年时间书写的迁徙史诗,本质上是部人类与河流对话的历史——

在庙沟遗址最新发现的3万年前鸵鸟蛋壳装饰品上,考古学家辨认出用赭石绘制的波浪纹。这或许是人类最早关于黄河的艺术表达,也是文明火种永不熄灭的终极密码。

参考资料:

- 人民日报《黄河流域发现百万年连续古人类文化遗存》

http://m.toutiao.com/group/7254321434019856928/ - 现代生物学《西南古代农业人群基因组研究》

https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.06.012 - 国家文物局《宁夏水洞沟遗址考古成果》

http://www.ncha.gov.cn/art/2022/6/10/art_2632_175017.html