一、血染的棋局:秦国为何需要变法?

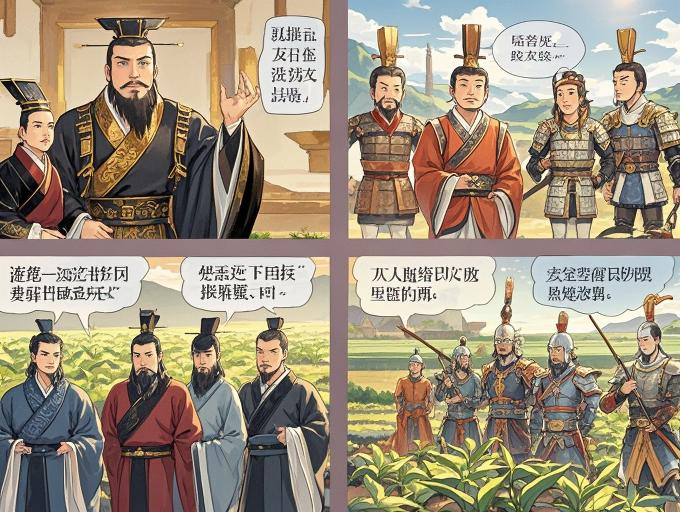

公元前362年,21岁的秦孝公接过的是个烫手山芋。这个地处西陲的诸侯国,在函谷关外六国眼中不过是"夷狄之邦"。朝堂之上,世族大夫们把持着军政大权;乡野之间,井田制的裂缝中滋长着民怨。当魏国使臣在咸阳宫公然嘲讽"秦人犹犬羊"时,年轻的君主攥紧了剑柄。

正是在这样的背景下,卫国人公孙鞅带着一捆竹简渡过了黄河。这个法家学派的年轻人,胸中激荡着改变时代的野心。他在栎阳城墙上观察了三天三夜:市集上混乱的度量衡,田野里荒废的阡陌,军营中懒散的士兵——这些都是他要破解的棋局。

二、变法七剑:重塑秦国的制度密码

1. 土地革命:铁犁劈开千年枷锁(废除井田制)

商鞅的第一刀砍向了延续八百年的井田制。他在渭水岸边召集农户,当众烧毁记载土地归属的简牍:"自今日起,开阡陌封疆,能耕者皆可得田!"老农颤抖着抚摸新铸的铁犁,这是他们第一次真正拥有土地。但暗处,世族们盯着被分割的庄园,眼中泛起血色。

2. 军功爵制:草根逆袭的青铜阶梯

咸阳校场,商鞅命人铸就二十等爵位的青铜柱。当第一个斩获敌首的士兵获封"公士",他的母亲在祠堂哭晕过去——这个家族十代人首次摆脱了隶籍。但军法官的斧钺同样无情:某次战役,两个贵族因争功内讧,被当场枭首示众。

3. 法治风暴:渭水畔的恐怖平衡

变法三年,渭水决堤。商鞅亲审河工贪腐案,将三十多名官吏绑上巨石沉河。次日,他在南门立木,当众给扛走木桩的百姓赏金五十镒。这种"轻罪重罚,重赏微功"的法治哲学,让秦国变成了巨大的精密机器。

4. 郡县制的生死时速

废除分封那天,咸阳宫爆发激烈争吵。商鞅将秦国地图撕成四十余块:"从今往后,这些郡县只听命于国君!"三个月内,他派出的酷吏带着量具和律令奔赴各地,最远的陇西郡,使者累死三匹快马。

5. 经济统制:国家资本主义的古代模板

"重农抑商"政策下,商鞅的市吏们拿着统一制作的方升丈量粮堆。某个盐商因私自铸造量具被剁去双手,而纺织能手却获赠两头耕牛。这种畸形的繁荣,让秦国粮仓迅速堆满,却也埋下商业凋敝的隐患。

6. 户籍连坐:编织全民监控网

变法第五年,秦国开始"什伍连坐"。某夜,邻县百姓举着火把追捕逃犯——不是出于正义,而是害怕连坐之刑。这种将整个社会绑上战车的制度,创造了古代世界最恐怖的动员能力。

7. 文化整肃:焚烧诗书的铁幕

当商鞅焚烧《诗》《书》的浓烟笼罩咸阳时,太庙里的老乐师撞柱而亡。但边境的孩童已经改唱"耕战歌",书生们开始钻研《法经》。这场思想改造运动,比秦始皇"焚书坑儒"早了整整一个世纪。

三、权力的祭品:变法者的血色黄昏

公元前338年,秦孝公病危时的场景充满隐喻:商鞅在宫门外跪了三天三夜,而世族们却在密道穿梭。新君继位当日,公子虔带着被劓刑削去的鼻子闯进大殿,他身后是十万愤怒的旧贵族。

商鞅逃亡至边关时,客栈主人因"验传制度"拒绝收留——这正是他亲手设计的户籍法。最终在渑池,这位改革者的尸体被车裂成五块,但他制定的法律却在咸阳宫继续运转。

四、历史天平上的千年回响

商鞅变法留下惊世悖论:他缔造的法治体系滋养了专制毒瘤,却也为华夏文明奠基;军功爵制打开了阶层流动的闸门,却将整个民族绑上战争机器。当秦始皇用商鞅设计的制度横扫六合时,那个在渭水畔沉溺官吏的改革者,早已化为制度祭坛上的青铜鼎。

这场持续二十年的改革实验,像一把双刃剑劈开中国历史。它证明制度创新需要铁血手腕,也警示改革者可能成为自己打造的利器的祭品。当我们在西安秦陵的陶俑阵前驻足,依然能听到两千年前那场变法风暴的呼啸。

参考资料:

- 《史记·商君列传》(中国哲学书电子化计划)https://ctext.org/shiji/shang-jun-lie-zhuan

- 《商君书》原文及译本(中国哲学书电子化计划)https://ctext.org/shang-jun-shu

- 李开元《秦谜:重新发现秦始皇》

- 孙皓晖《大秦帝国》第一部