黄河,作为中华民族的母亲河,它的治理历程犹如一部波澜壮阔的史诗,充满了艰辛、挑战与智慧。

一、黄河治理的难度

(一)自然因素

- 泥沙量大

- 黄河流经黄土高原,那里的土质疏松,植被覆盖率低。每逢暴雨,大量泥沙就会被冲入黄河。据统计,黄河每年携带的泥沙量可达16亿吨左右。这些泥沙使得黄河成为世界上含沙量最高的河流。就像一个巨大的泥沙输送带,源源不断地把黄土高原的泥沙带到下游。

- 泥沙的大量淤积,导致黄河下游河床不断抬高,形成了举世闻名的“地上悬河”。例如在河南开封段,河床已经高出地面数米甚至十几米,这使得黄河一旦决堤,洪水将如脱缰之马,给周边地区带来毁灭性的灾难。

- 水量变化大

- 黄河流域降水分布极不均匀。上游地区降水相对较少,而中游地区降水集中在夏季,且多暴雨。这种降水特点导致黄河水量季节性变化巨大。在枯水期,部分河段甚至会出现断流现象。比如在20世纪90年代,黄河下游频繁断流,最严重的时候一年断流达226天,这不仅影响了沿岸的生态环境,也对工农业生产和居民生活用水造成了严重的困扰。

- 黄河的径流量小,却要承担着流域内众多人口和工农业的用水需求,这无疑增加了治理的难度。

(二)人为因素

- 过度开垦与放牧

- 在历史上,由于人口增长的压力,人们不断在黄河流域,尤其是黄土高原地区进行过度开垦和放牧。大量的森林和草地被破坏,植被覆盖率急剧下降。原本可以起到保持水土作用的植被被破坏后,土壤侵蚀加剧,更多的泥沙被冲入黄河。

- 例如在明清时期,随着移民的增加,黄河中游地区的开垦规模不断扩大,导致水土流失问题日益严重,黄河的泥沙量也随之增多。

- 水资源不合理利用

- 随着工农业的发展,黄河流域的用水量不断增加。许多地方存在着水资源浪费和不合理的调配现象。一些地区为了满足灌溉需求,大量引黄河水,导致下游水量减少。同时,工业用水的浪费和污染也加剧了黄河水资源的紧张状况。

二、传统治理方法的实施过程与效果

(一)修建堤坝

- 实施过程

- 修建堤坝是黄河治理中最古老也是最常用的方法之一。从古代开始,人们就沿着黄河两岸修筑土堤。古代的堤坝修筑主要依靠人力,人们用简陋的工具,如铁锹、箩筐等,将土运到河边,然后一层一层地夯筑。在明清时期,堤坝修筑技术有了一定的发展,开始采用石堤和砖堤,并且在堤坝的设计上更加注重防洪功能。例如,采用了弯曲的堤坝形状,以减缓洪水的冲击力。

- 现代修建堤坝则更多地运用了机械化设备。先进行地质勘探,确定合适的坝基位置,然后使用大型挖掘机挖掘地基,再用混凝土浇筑或者堆砌石块、沙袋等材料修筑堤坝。同时,在堤坝上还会设置排水设施、护坡等附属结构。

- 效果

- 堤坝的修建在一定程度上防止了黄河洪水的泛滥。在历史上,许多次黄河洪水都被堤坝阻挡在一定范围内。例如,小浪底水利枢纽建成后,与之配套的堤坝系统有效地控制了洪水,保护了下游的广大地区。然而,堤坝也存在一些问题。由于黄河泥沙的淤积,河床不断抬高,堤坝也需要不断加高加固,这需要耗费大量的人力、物力和财力。而且,堤坝的存在改变了黄河的水流形态,可能会导致局部水流速度加快,对堤坝造成更大的冲刷。

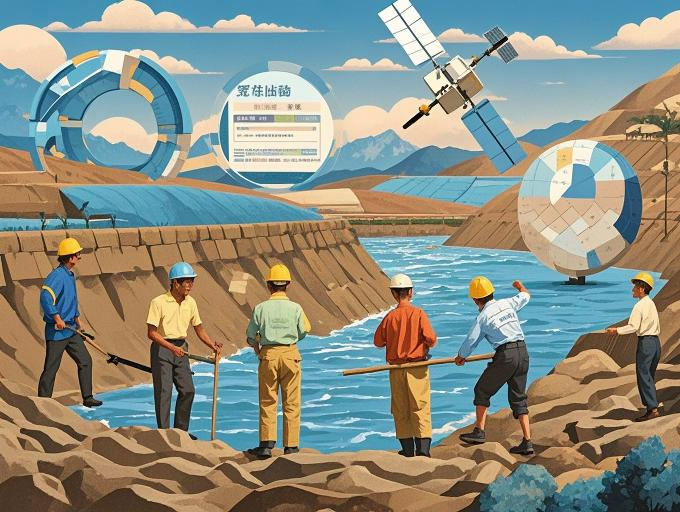

(二)治理泥沙

- 实施过程

- 治理泥沙的传统方法主要是通过在黄河中游开展水土保持工作来减少泥沙入河量。例如,植树造林、修筑梯田等。在植树造林方面,政府组织群众在黄土高原地区种植大量的树木,如刺槐、杨树等。这些树木的根系可以固着土壤,减少水土流失。修筑梯田则是将山坡地改造成一层层的梯田,减缓坡面径流速度,使泥沙在梯田内沉淀。

- 另一种治理泥沙的方法是在黄河下游进行清淤。古代采用人工挖泥的方式,效率极低。现代则采用了挖泥船等机械设备进行清淤工作。

- 效果

- 水土保持工作在一定程度上减少了黄河的泥沙量。例如,经过多年的植树造林和梯田修筑,黄河中游部分地区的水土流失情况得到了改善。但是,由于黄河泥沙量巨大,要完全控制泥沙入河仍然面临巨大挑战。下游的清淤工作虽然可以暂时缓解河床抬高的速度,但清淤成本高,而且清淤后的泥沙处置也是一个难题。

三、新技术在黄河治理中的应用

(一)卫星遥感技术

- 应用情况

- 卫星遥感技术在黄河治理中发挥着重要作用。通过卫星遥感,可以对黄河流域的地形、植被覆盖、土壤湿度等情况进行大面积、实时监测。例如,科学家可以利用卫星遥感数据准确绘制出黄河流域的水土流失图,确定哪些地区的水土流失最为严重,从而有针对性地开展水土保持工作。

- 在洪水监测方面,卫星遥感可以实时监测黄河的水位变化、洪水淹没范围等。在2020年黄河洪水期间,卫星遥感图像清晰地显示了洪水的演进过程,为防洪决策提供了重要依据。

- 优势

- 卫星遥感技术具有覆盖范围广的优势。它可以一次性获取黄河流域大片区域的数据,节省了大量的人力和时间成本。而且数据的更新频率相对较高,可以及时反映黄河流域的动态变化。例如,对于黄河流域植被覆盖情况的监测,卫星遥感可以每个月或者更短时间提供一次数据,这有助于及时调整植树造林等水土保持计划。

- 卫星遥感技术还具有客观性强的特点。它不受人为因素的干扰,所获取的数据准确可靠。

- 挑战

- 卫星遥感技术也面临一些挑战。首先是数据的解译难度较大。卫星遥感获取的数据是海量的,如何从这些数据中准确提取有用的信息需要专业的技术和算法。例如,要从卫星图像中准确区分不同类型的植被和土壤类型,需要进行复杂的图像处理和分析。

- 卫星遥感技术的成本较高。包括卫星的发射、维护以及数据处理等方面的费用。而且卫星遥感数据的精度受到天气等因素的影响,在多云、雨雾天气时,数据的质量会下降。

四、水资源保护和水土保持在黄河治理中的重要性及兼顾

(一)水资源保护的重要性

- 保障生活和生产用水

- 黄河流域居住着大量的人口,水资源保护直接关系到人们的生活用水安全。同时,黄河流域也是我国重要的农业和工业基地,工农业生产离不开黄河水。如果水资源被污染或者过度开发,将影响到人们的生活质量和经济发展。例如,黄河流域的一些城市依赖黄河水作为饮用水源,如果水质受到污染,将会危及居民的健康。

- 维护生态平衡

- 黄河水是黄河流域生态系统的重要组成部分。许多湿地、湖泊等生态环境依赖黄河水的补给。水资源的保护有助于维持这些生态环境的稳定,保护生物多样性。例如,黄河三角洲湿地是许多候鸟的栖息地,如果黄河水资源减少或者水质恶化,将影响到候鸟的生存和迁徙。

(二)水土保持的重要性

- 减少泥沙入河

- 如前文所述,黄河泥沙量大主要是由于水土流失严重。通过水土保持工作,如植树造林、修筑梯田等,可以有效地减少泥沙进入黄河的量。这对于降低黄河下游河床的淤积速度,减轻洪水威胁具有重要意义。

- 改善生态环境

- 在黄河流域开展水土保持工作,能够增加植被覆盖率,改善当地的小气候。植被可以吸收二氧化碳,释放氧气,调节气温和湿度。同时,良好的水土保持也有助于减少土壤侵蚀,提高土壤肥力,促进农业可持续发展。

(三)两者兼顾的方法

- 统一规划

- 在黄河治理中,要制定统一的水资源保护和水土保持规划。将水资源的开发利用、保护与水土保持工作纳入一个整体的规划框架内。例如,在规划水利工程建设时,要考虑到工程对水土保持和水资源保护的影响。在进行水土保持项目时,也要考虑到水资源的合理利用。

- 政策引导

- 政府通过制定相关政策来引导水资源保护和水土保持工作的兼顾。例如,出台水资源有偿使用制度,鼓励企业和居民节约用水。同时,对于开展水土保持工作的地区给予财政补贴和政策支持,促进水土保持工作的开展。

- 生态修复工程

- 开展生态修复工程是兼顾水资源保护和水土保持的重要手段。例如,在黄河流域建设生态廊道,通过植树造林、湿地恢复等措施,既可以增加植被覆盖率,减少水土流失,又可以涵养水源,净化水质。

五、黄河治理中的矛盾与冲突及解决方法

(一)不同利益方之间的矛盾和冲突

- 上下游用水矛盾

- 黄河上游地区水资源相对丰富,而下游地区水资源短缺。上游地区可能更倾向于发展耗水量大的产业,如灌溉农业、水电开发等。而下游地区则希望上游能够保证足够的下泄水量,以满足工农业生产和生活用水需求。例如,在枯水期,上游地区如果过度引水灌溉,就会导致下游地区水量减少,引发矛盾。

- 解决方法:通过建立黄河流域水资源统一调配机制来解决上下游用水矛盾。例如,实行取水许可制度,根据各地区的用水需求和水资源承载能力,合理分配黄河水资源。同时,加强上下游地区之间的沟通与协商,建立利益补偿机制,上游地区如果因为保证下游水量而减少自身用水收益,可以得到相应的补偿。

- 农业与工业用水矛盾

- 农业是黄河流域的用水大户,而随着工业的发展,工业用水需求也在不断增加。农业用水价格相对较低,存在一定的浪费现象。工业用水则对水质要求较高,农业用水中的农药、化肥残留可能会污染工业用水水源。例如,一些工业企业因为水源受到污染,不得不增加水处理成本。

- 解决方法:一方面,提高农业用水效率,推广节水灌溉技术,如滴灌、喷灌等。另一方面,加强对农业面源污染的治理,减少农药、化肥的使用量。同时,工业企业可以与农业地区合作,通过污水回用等方式,实现水资源的循环利用。

(二)原本有效治理方法的意外问题及调整

- 水库建设的问题

- 水库建设在黄河治理中曾经被认为是一种非常有效的方法。例如,三门峡水库的建设,其初衷是为了防洪、发电、灌溉等多项目的。然而,在实际运行中,出现了一些意外问题。由于对黄河泥沙淤积规律的认识不足,三门峡水库建成后,泥沙淤积严重,导致水库库容减小,影响了水库的正常功能,并且使上游渭河水位抬高,加重了渭河流域的洪涝灾害。

- 吸取教训及调整:在后续的水库建设和运行中,更加注重对泥沙淤积问题的研究。例如,小浪底水利枢纽在设计和运行过程中,采取了“蓄清排浑”的运行方式,即在洪水期利用洪水的巨大能量冲刷水库内的泥沙,在枯水期蓄水,有效地解决了泥沙淤积问题,同时也发挥了良好的防洪、发电、灌溉等功能。

黄河治理是一个长期而艰巨的任务,需要不断地探索、创新和完善治理方法。在治理过程中,要充分考虑到自然因素和人为因素的影响,积极应用新技术,兼顾水资源保护和水土保持,协调不同利益方之间的矛盾,从过去的经验和教训中不断学习,才能实现黄河的长治久安,让母亲河继续造福中华民族。