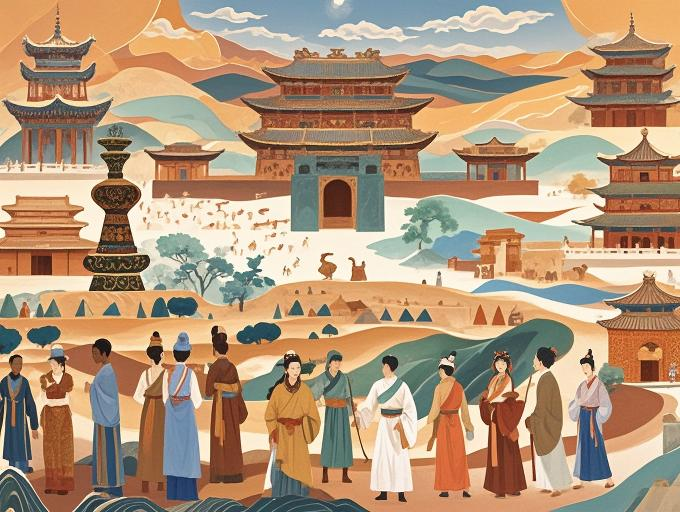

在那片广袤无垠的西北大漠之中,有一座艺术的宝库——敦煌。敦煌壁画犹如一部活着的史书,用色彩和线条诉说着千年来的沧桑变迁。今天,就让我们走进敦煌壁画的世界,探寻它在不同朝代风格变化的奥秘。

北凉时期:敦煌壁画的萌芽与佛教的初步传播

北凉时期的敦煌壁画就像是一个懵懂的孩童,刚刚开始在艺术的道路上探索。这一时期的绘画技法相对比较简单、质朴。画面中的人物形象大多线条刚硬,轮廓略显粗拙,有一种原始的质朴感。例如在一些壁画中,人物的身体比例可能并不是那么准确,但却充满了一种天真的活力。

在色彩运用方面,以土红、赭石、石绿等为主色调。这些色彩鲜明而浓烈,给人一种强烈的视觉冲击。这可能与当时颜料的获取和制作工艺有关,当地易于获取的矿物质颜料成为了主要的色彩来源。

题材选择上几乎清一色为佛教题材。这与当时佛教刚刚传入中国,北凉统治者大力推崇佛教有着密切的关系。佛教作为一种外来宗教,需要借助艺术形式来传播教义,敦煌壁画就成为了最好的载体。北凉时期的社会动荡不安,人们渴望从佛教中寻求精神寄托,这也促使佛教文化在敦煌地区迅速生根发芽。

北魏时期:多元文化交融下的壁画风格转变

北魏时期的敦煌壁画风格发生了明显的变化,如同一个孩子开始接受多元文化的熏陶,逐渐成长起来。

绘画技法上有了显著的进步。线条变得更加流畅自如,粗细变化富有节奏感,能够生动地勾勒出人物的形态和神情。这一时期还开始运用晕染法,使得人物的立体感增强。比如在描绘佛像时,面部和身体的明暗过渡更加自然,仿佛佛像从墙壁上活了过来。

色彩运用依旧鲜明,但相较于北凉时期更加丰富。除了继续使用土红、石绿等色彩外,还增加了蓝色等冷色调,色彩之间的搭配也更加和谐。这种色彩的丰富性反映了当时对外来文化的吸收,可能是受到了西域文化的影响。

在题材方面,虽然仍然以佛教为主,但出现了许多新的元素。一些来自西域的神话故事和民间传说开始融入到壁画中,体现了本土文化与外来文化的融合。这一时期,北魏政权积极与西域各国进行交流,丝绸之路的贸易和文化往来频繁,大量的西域文化涌入中原,敦煌作为丝绸之路的重要节点,自然成为了多元文化交融的前沿阵地。

然而,这一时期也存在着矛盾之处。北魏政权虽然推崇佛教,但也担心佛教势力过度膨胀会影响到统治。这种矛盾在壁画风格上也有所体现。有时候壁画中的佛像形象会被有意地进行一些调整,例如在表现佛像的庄严性的同时,会减少一些过于夸张的元素,使其更加符合当时的社会价值观。

西魏时期:本土文化的回归与融合创新

西魏时期的敦煌壁画像是在多元文化交融的浪潮中开始寻找自己的根,本土文化在壁画中得到了更多的体现。

绘画技法上继续发展,线条更加细腻柔和,富有韵律感。在晕染法的运用上更加成熟,人物形象的塑造更加生动逼真。例如在一些菩萨像的描绘中,不仅能够看到身体的立体感,还能感受到肌肤的质感。

色彩方面,开始强调色彩的淡雅和清新。与北魏时期的浓烈色彩相比,西魏的壁画色彩更加柔和,像淡绿、淡黄等色彩被更多地使用。这种色彩风格的转变可能与当时本土文化审美观念的回归有关。

题材选择上出现了有趣的变化。虽然佛教题材仍然占据主导地位,但开始融入了大量的中国传统神话故事和民间传说,如伏羲女娲等形象开始出现在壁画中。这体现了本土文化与佛教文化的深度融合,将本土文化元素巧妙地融入到佛教壁画的创作中,创造出了一种独特的艺术风格。

西魏时期的政治相对不稳定,政权更迭频繁。在这样的背景下,本土文化成为了人们心中的一种凝聚力。统治者也希望通过宣扬本土文化与佛教文化的融合来稳定社会秩序,敦煌壁画风格的转变也正是这种社会需求的反映。

北周时期:宏大叙事与民族融合的体现

北周时期的敦煌壁画像是一部宏大的叙事史诗,充满了磅礴的气势。

绘画技法上达到了一个新的高度。线条刚劲有力且富有变化,粗细相间,能够很好地表现出物体的质感和空间感。例如在描绘大型的佛传故事场景时,通过线条的疏密变化,可以清晰地划分出不同的人物和场景层次。

色彩运用上以暖色调为主,如土红、赭石等色彩的大量使用,营造出一种庄重、热烈的氛围。这种色彩风格可能与北周时期的民族特色有关,当时北方少数民族文化对敦煌地区有着一定的影响。

题材选择上更加注重表现宏大的佛传故事和佛教经变图。这些壁画往往占据整面墙壁,人物众多,情节复杂,像是在讲述一个个波澜壮阔的故事。这与北周时期的政治抱负相契合,北周政权试图统一北方,这种大一统的思想在壁画中得到了体现。

同时,北周时期也是民族融合的重要时期。少数民族文化与汉族文化在敦煌壁画中相互交融。少数民族的服饰、风俗等元素开始出现在壁画中,丰富了壁画的内容。例如一些壁画中的人物服饰带有明显的少数民族风格,而人物的面部特征和神态则体现了汉族文化的影响。

隋代:承上启下的过渡风格

隋代的敦煌壁画就像是一座桥梁,连接着南北朝时期的风格特点并向唐代风格过渡。

绘画技法上融合了前代的优点并有所创新。线条既保留了北周时期的刚劲,又吸收了西魏时期的细腻,变得更加灵活多变。晕染法进一步发展,使得画面的层次感和立体感更强。

色彩运用上更加丰富多彩。在继续使用暖色调的基础上,增加了更多的冷色调,如蓝色、绿色等,并且色彩的对比度提高,使画面更加鲜艳夺目。

题材选择上呈现出多样化的趋势。除了佛教题材外,还出现了一些世俗题材,如供养人像等。这反映了隋代社会经济的发展,人们的生活水平提高,世俗文化开始在壁画中崭露头角。

隋代统一了全国,结束了长期的分裂局面。政治上的统一促进了文化的交流与融合,敦煌地区也受到了来自中原各地文化的影响。同时,隋代的经济繁荣为壁画艺术的发展提供了物质基础,更多的人力、物力投入到壁画的创作中,使得壁画的规模和质量都有了很大的提升。

唐代:敦煌壁画的鼎盛时期

唐代的敦煌壁画如同一位风华绝代的佳人,达到了艺术的巅峰。

绘画技法堪称登峰造极。线条流畅优美,犹如行云流水般自然,而且粗细变化恰到好处,能够精准地描绘出人物的各种姿态和表情。无论是飞天的飘逸身姿,还是佛像的庄严肃穆,都通过线条表现得淋漓尽致。在晕染法的运用上,唐代的画家们已经达到了炉火纯青的地步,人物的肌肤、服饰等的明暗过渡非常细腻,仿佛真实的物体一般。

色彩运用上极为华丽。大量使用金、银等贵重颜料,与红、绿、蓝等鲜明的色彩相搭配,营造出一种金碧辉煌的效果。这种色彩风格与唐代繁荣的经济相匹配,只有在经济富足的情况下,才能够大量使用这些昂贵的颜料。

题材选择上丰富多样。除了继续深入表现佛教题材外,还增加了许多反映唐代社会生活的场景,如宫廷生活、民间娱乐等。这体现了唐代社会的开放与包容,佛教文化与世俗文化在壁画中和谐共存。

唐代是中国历史上最为繁荣昌盛的朝代之一,政治稳定,经济发达,文化繁荣。统治者对佛教的推崇使得敦煌壁画得到了前所未有的发展。同时,唐代对外交往频繁,丝绸之路的贸易达到了顶峰,大量的外来文化再次涌入敦煌地区,与本土文化相互融合,进一步丰富了敦煌壁画的内涵。

五代时期:风格的延续与衰落的开端

五代时期的敦煌壁画像是唐代辉煌的余音,在延续中开始走向衰落。

绘画技法上基本延续了唐代的风格,但在细腻程度和创新方面有所不足。线条虽然依旧流畅,但缺乏唐代的那种灵动和活力。晕染法也变得较为生硬,人物形象的立体感不如唐代。

色彩运用上虽然还保留了一些唐代的华丽色彩,但由于经济的衰退,金、银等贵重颜料的使用减少,画面整体的色彩效果略显暗淡。

题材选择上仍然以佛教题材为主,但缺乏新意,更多的是对唐代题材的重复。这一时期,敦煌地区的政治局势动荡不安,经济受到战争的严重破坏。五代政权更迭频繁,对敦煌的管理和支持减弱,使得敦煌壁画的创作缺乏足够的资源和动力。

宋代:风格的转变与地域特色的凸显

宋代的敦煌壁画像是在困境中寻求新的发展方向,呈现出与前代不同的风格。

绘画技法上更加注重写实。线条变得更加严谨,注重描绘物体的细节。晕染法被进一步改良,以适应写实的需求。例如在描绘花卉、人物服饰等方面,细节处理得非常精细。

色彩运用上趋于淡雅。与唐代的华丽色彩形成鲜明对比,宋代的壁画更多地使用淡彩,如淡绿、淡黄、淡蓝等。这种色彩风格可能与宋代的文化审美观念有关,宋代文人画兴起,淡雅的审美情趣影响到了敦煌壁画的创作。

题材选择上出现了一些地域特色的题材。除了佛教题材外,一些当地的民间故事和风俗场景开始出现在壁画中。这是因为宋代时期敦煌地区与中原地区的联系相对减弱,更多地受到当地文化的影响。

宋代的政治重心在中原地区,对敦煌地区的关注和投入减少。同时,宋代面临着来自北方少数民族政权的威胁,丝绸之路的贸易也受到影响。敦煌地区在这样的背景下逐渐走向封闭,壁画艺术也开始形成自己的地域特色。

西夏时期:民族风格的注入与文化融合

西夏时期的敦煌壁画像是一个文化融合的大熔炉,不同民族的文化在这里碰撞融合。

绘画技法上受到党项族文化的影响。线条变得更加粗犷豪放,具有一种原始的力量感。同时也吸收了一些汉族绘画技法的优点,如在描绘人物面部时会使用细腻的线条来表现表情。

色彩运用上以绿、蓝等冷色调为主,色彩浓郁厚重。这种色彩风格可能与党项族的审美习惯有关。

题材选择上既有佛教题材,也融入了党项族的民族文化元素,如党项族的人物形象、服饰、生活场景等开始出现在壁画中。西夏政权在统治敦煌地区时,将本民族的文化与当地的佛教文化和汉族文化相融合,在敦煌壁画中创造出了一种独特的风格。

元代:多元宗教与艺术风格的交融

元代的敦煌壁画像是一个多元宗教和文化的舞台。

绘画技法上融合了蒙古族、藏族、汉族等多民族的绘画风格。线条时而刚劲有力,时而婉转流畅。晕染法在不同民族绘画风格的影响下呈现出多样化的特点。

色彩运用上丰富多样,既有蒙古族喜爱的鲜艳色彩,也有藏族宗教绘画中常用的色彩元素。

题材选择上除了佛教题材外,还出现了一些道教和喇嘛教的题材。这反映了元代多元宗教并存的社会现实。元代统治者对各种宗教采取兼容并包的政策,不同宗教文化在敦煌壁画中相互交融。

元代的敦煌壁画体现了在多元文化交融的背景下,敦煌壁画不断发展和创新的历程。然而,随着元朝的衰落,敦煌壁画的创作也逐渐走向尾声。

敦煌壁画的变迁见证了千年来中国政治、经济、文化的发展与变革。它是一部用色彩和线条书写的历史,每一个朝代的风格变化都是当时社会背景的缩影。尽管如今敦煌壁画已经不再有大规模的创作,但它留下的艺术瑰宝将永远闪耀着人类智慧的光芒,吸引着世界各地的人们前来探寻它的奥秘。

参考资料:

- 《敦煌壁画艺术》

- 《中国美术史》

- 《丝绸之路与敦煌文化》

- 敦煌研究院官方网站:https://www.dha.ac.cn/,部分知识参考了网站上关于敦煌壁画各朝代特点的介绍。